【1】猫が腎臓病になったら何をすればいいのか?

「腎臓病になったら何もできないの?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

前回の記事では、「猫が腎臓病になりやすい理由」を踏まえ、日々どのようなところをチェックしていれば「腎臓病を早期発見できるか」をお伝えしました。まだお読みでない方はぜひお目通しください。

愛猫の様子に違和感を抱き、病院で検査し腎臓病の進行が見受けられたとしましょう。しかし、今どのような治療が標準的に行われていて、自宅でどのようなケアをすべきかご存じの方は少ないのではないでしょうか。

前回の記事でもお伝えしたとおり、10歳以上の猫の3頭に1頭が腎臓病を罹患しているにもかかわらず、「猫が慢性腎臓病になりやすいことを認知している」のは、猫オーナーのうちわずか35%程度だったというデータもあります。

このギャップを埋め、猫が腎臓病に苦しまない世界を目指していきましょう。今回の記事では、猫の腎臓病治療とケアの現在地を解説していきます。

【2】腎臓を守る食事の「3つの条件」とは

現在、猫の腎臓病の主な治療には、「食事療法」「サプリメント」「薬剤治療」「皮下点滴」があげられます 。

まず、食事療法で大切なのは「リンと塩分とタンパク質を抑えること」です。

余ったリンは尿で排出するしかありませんが、腎臓が弱ると排泄ができません。血中に溜まったリンが骨や血管、さらには腎臓を痛めてしまうのです。また、タンパク質は体内で分解されると尿素とアンモニアが発生します。弱った腎臓には老廃物を処理するのは大きな負担です。ただしタンパク質は筋肉を維持するものですから、適量に抑えて体力を維持しながら老廃物を減らすのが大切です。

つまり、療養食には「低リン+低塩分 +適量の高品質タンパク」が求められます。

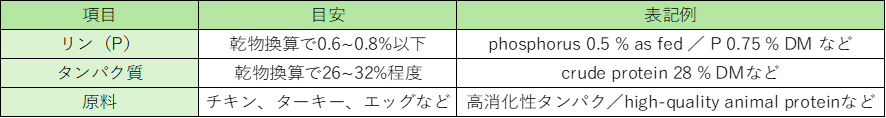

ラベルで確認するとよい数値とキーワード をまとめました。

とはいえ、ラベルを見てもピンとこないこともあると思います。その場合は、「腎臓サポート用」「リン0.6%以下」の処方フードを動物病院で相談するのが最短ルートです。腎臓に負担をかける老廃物出しにくい食事を心がけることが重要です。

【3】治療薬「ラプロス」の効能とは?

療養食で老廃物を減らしました。次は薬で腎臓の機能を守る必要があります。効果が期待できる薬としては「ラプロス」があげられます。

ラプロスはベラプロストナトリウムという成分が作用し、腎臓の細い血管を広げて血流をよくしてくれます。また、血管の炎症を抑えたり、酸素を届けやすくしてくれたりするため、腎臓を保護し病気の進行を遅くしてくれます。

さらには、HGF(肝細胞増殖因子)が増え、傷んだネフロンの周辺の細胞が修復する効果もみられているようです。腎臓病の進行を遅らせる薬として、かなり期待が持てます。朝晩2回の投与が一般的です。

近年期待されている「AIM(AIMタンパク質)」治療については、まだ将来の選択肢候補として視野に入れておく程度がよいでしょう。公開されているデータはマウス等でのものが中心で、猫での治験はこれからです。また、プロジェクトの中心はヒトを対象とした医師で獣医学的な臨床や、学会発表が行われていないためです。

実現すれば夢のような治療ですが、いまの段階では、ラプロスなども含め、かかりつけ獣医師の意見を聞きながら選択していくことが重要でしょう。

【4】ヒトと違って「人口透析」は選択しない

腎臓は老廃物をこしとり、濃縮したうえで尿として排出する機能を担っています。しかし、腎機能が衰えると水分を再吸収する力が弱まり、尿を濃縮できなくなってしまいます。すると、水分がどんどん体外へ逃げ、脱水状態になってしまいます。脱水状態はさらに腎臓を痛めるため、悪循環に陥ってしまうのです。

だからこそ、「皮下点滴」で水分を補い、その悪循環を断ち切ることが重要です。脱水を改善することで、体内にたまった老廃物を尿として排泄しやすくし、体内の電解質のバランスも整えることができます。腎臓病で食欲を失くし、ぐったりしていた猫も元気が戻りやすくなります。

治療では、一般的には乳酸リンゲルを投与します。腎臓病のステージや、脱水の状態、症状を考慮して点滴を開始することが多いようです。総合的な判断が必要なため、獣医師の意見をあおぐようにしましょう。

ちなみに人間の場合、腎臓病治療として「人工透析」を選択する方も多いですが、猫の場合、体が小さく血管も細いため、人間同様の治療を行うことは難しいようです。まずは主治医に相談するとよいでしょう。

【5】後編のまとめ

今後の記事では、「どのような予防が大切なのか」「おすすめのケアフードはどのようなものか」など、猫の腎臓病にまつわる情報を取材に基づき発信していきたいと思います。「こんなことを知りたい」「こんな人に話を聞いてほしい」ということがあれば、ご遠慮なくコメントをいただければ幸いです。

私たちと読者の皆さんのコミュニティで、猫が腎臓病に苦しまない世界を一緒につくっていきましょう。

今回のポイント

-

主な治療法は「食事療法」「サプリメント」「薬剤治療」「皮下点滴」。老廃物の発生を極力抑え、体内の老廃物を流し、電解質のバランスを整える

-

療養食は「低リン・低塩分・高品質なタンパク質」。ラベルの数値に注意してみよう

-

効果が期待できる薬は「ラプロス」。投薬は自分で判断せず獣医師の意見を仰ごう

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

●監修

苅谷動物病院グループ市川総合病院 顧問

日本獣医再生医療学会 常務理事

どうぶつ予防医療協会 代表理事

伊藤裕行